Ein »Tier« wie den Menschen hat es in der gesamten bisherigen Evolution nicht gegeben. Der Mensch kann in den Weltraum vorstoßen und zu anderen Planeten fliegen, er besitzt atomare Waffen, die alles Leben auf der Erde auslöschen können, er kann den genetischen Code entschlüsseln und verändern usw. usw. Die mit uns nächstverwandten Tiere können dagegen nicht einmal ein Boot bauen, um ein Gewässer zu überqueren oder ein einfaches Feuer entfachen. Die Evolution des Menschen ist jedoch nicht nur mit zu früheren Zeiten unvorstellbaren Erfolgen verknüpft, sondern auch mit zwischenzeitlich unwägbaren Risiken, wie denen eines Weltkrieges mit atomaren Waffen oder des Klimawandels. Hinter allen diesen Erfolgen und Risiken steht die Frage, was die besondere Evolution des Menschen eigentlich ausgelöst hat, wovon sie getragen wird und was den Menschen dadurch von anderen Lebewesen grundsätzlich unterscheidet. Um sich über die weitere Evolution des Menschen bewusst zu werden und besonders die zwischenzeitlich großen Risiken in den Griff zu bekommen, ist die Beantwortung dieser Frage unabdingbar. Dazu ist es jedoch nötig, sich nicht nur mit dem bizarren Streit in der gegenwärtigen Evolutionsbiologie auseinanderzusetzen, sondern auch mit den „dunklen Rätseln“, die schon Charles Darwin in der Evolution des Menschen sah. Genau diesen Rätseln und Fragen soll hier nachgegangen werden.

Die auffällige Besonderheit der Evolution menschlicher Gesellschaften seit der letzten Eiszeit

Die Evolution des Menschen ist gleichbedeutend mit der Evolution der Gesellschaft, in der er lebt. Die Entwicklung dieser Gesellschaften ist von dem Historiker und Archäologen Ian Morris systematisch untersucht worden, der die Aufstiege und Niedergänge und damit die Evolution menschlicher Gesellschaften seit der letzten Eiszeit erforscht hat, also seit ca. 16.000 Jahren. Diese Evolution des Menschen wurde von einigen großen Umwälzungen geprägt, wie der, dass alle früheren Affenmenschen ausstarben, dass die Erfindung des Ackerbaus viele der Lebensprobleme von Wildbeutern beseitigte und dass mit der industriellen Revolution schließlich ein bis heute andauernder Umbruch begann, der alles bislang Dagewesene weit in den Schatten stellt. Alle diese Umbrüche trieben die gesellschaftliche Entwicklung voran und beschleunigten sie, doch die gegenwärtige Revolution ist mit Abstand die größte und rasanteste von allen (vgl. Morris 2011, S. 571 f). Ein Ende dessen ist zudem nicht absehbar, denn wie viele Zukunftsforscher glauben, liegt das Zentrum kommender Revolutionen in den miteinander verbundenen Umwälzungen von Genetik, Robotik, Nano- und Computertechnik (vgl. Morris 2011, S. 572). Gemäß Morris „werden [wir] uns wohl doch an den Gedanken gewöhnen müssen, dass die Entwicklung der letzten Jahrhunderte nicht zuletzt auf einen radikalen Wandel dessen hinausläuft, was es heißt, Mensch zu sein. Mega-Mega-Städte, Energieniveaus sondergleichen, apokalyptische Waffensysteme, an Science-Fiction gemahnende Informationstechnologien“ (Morris 2011, S. 571) sind für Morris „ohne einen »neuen Menschen« kaum vorstellbar“ (Morris 2011, S. 571). Doch was heißt das, ein „neuer Mensch“?

Morris benutzt bei seiner Untersuchung vier Merkmale, um die gesellschaftliche Entwicklung zu messen bzw. zumindest zu schätzen: Energieausbeute, Grad der Verstädterung, Verarbeitung und Verbreitung von Nachrichten und die Fähigkeit Krieg zu führen (vgl. Morris 2011, S. 573 ff). Als konkretes Beispiel nennt er, dass laut einer Studie die Tötungskraft eines einzigen modernen Düsenbombers 500.000fach höher eingeschätzt wird als die eines römischen Legionärs (vgl. Morris 2011, S. 605). Es ist aber im Grunde egal, welche Merkmale der gesellschaftlichen Entwicklung herangezogen werden, denn sie alle steigen seit der industriellen Revolution exponentiell an, genauso wie das Bevölkerungswachstum (vgl. Morris 2011, Anhang S. 594-616). Der Einfluss des Menschen auf seine Umwelt ist zwischenzeitlich so groß, dass die Geologen dem gegenwärtigen Zeitalter sogar einen entsprechenden Namen gegeben haben, das Anthropozän.

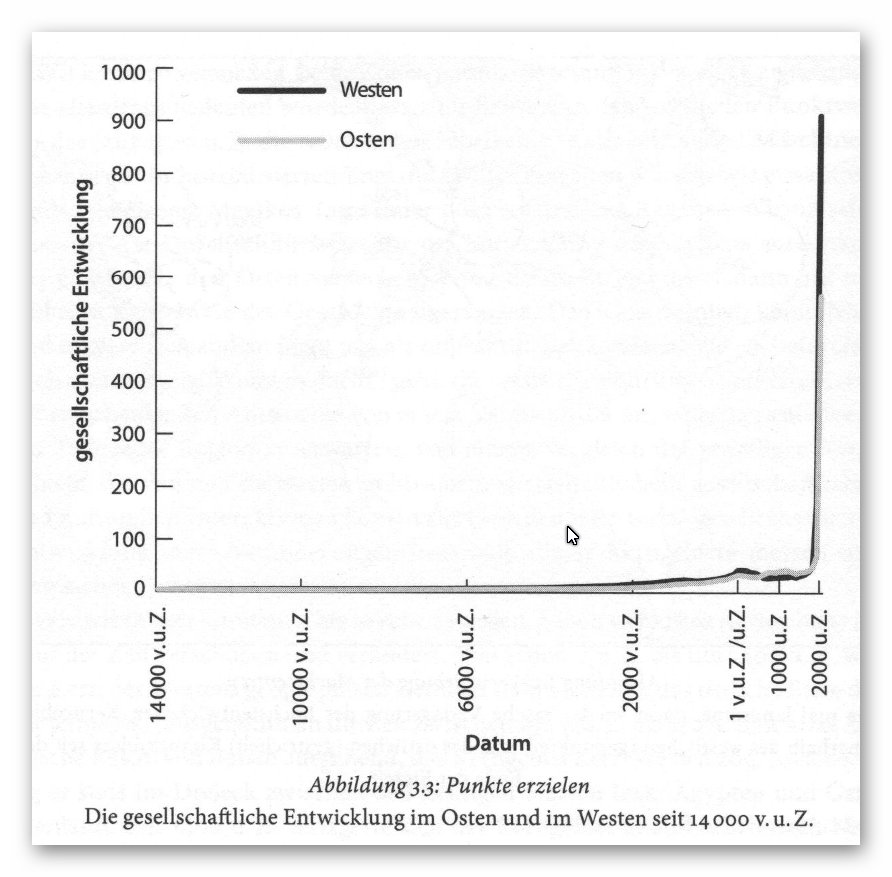

Das folgende Diagramm von Morris (Morris 2011, S. 166) gibt die auffällige Besonderheit der Evolution des Menschen wieder, d.h. den exponentiellen Anstieg der Entwicklung seit der industriellen Evolution, sowohl im Westen als auch im Osten (China).

Zu den Erfolgen der gesellschaftlichen Entwicklung als Evolution des Menschen gehörten stets und regelmäßig auch Rückschläge und Zusammenbrüche. Morris nennt es das Paradox der gesellschaftlichen Entwicklung, d.h. die „gesellschaftliche Entwicklung bringt stets zugleich die Kräfte hervor, die sie untergraben“ (Morris 2011, S. 195). Die konkreten Elemente, die diese Rückschläge in der Vergangenheit bedingten, sind uns auch heute bestens bekannt: Klimawandel (früher nicht vom Menschen gemacht), Hungersnöte, staatlich-politische Zusammenbrüche, unkontrollierte Migration oder Völkerwanderungen und Seuchen (vgl. Morris 2011, S. 222 f). Mit der Höhe der Entwicklung sind auch die Risiken entsprechend angewachsen, was Morris zu der Feststellung veranlasst:

„Entweder werden wir bald (vielleicht schon vor 2050) eine Transformation in Gang setzen, die die industrielle Revolution weit in den Schatten stellen und die meisten unserer aktuellen Probleme in Wohlgefallen auflösen wird; oder wir stolpern in einen Zusammenbruch, wie es bislang keinen gab. […]

Das aber heißt, dass die nächsten 40 Jahre die bedeutsamsten der Weltgeschichte sein werden“ (Morris 2011, S. 583).

Wie diese Transformation aussehen könnte, dazu sagt Morris leider nichts. Aber es ist sicherlich hilfreich dazu, zuallererst die Frage zu klären, was denn diese alles verändernde Evolution des Menschen ausgelöst hat und wovon sie getragen wird. Es bietet sich an, damit schon bei Darwin und seinen „dunklen Rätseln“ bezüglich der Evolution des Menschen zu beginnen.

Darwins „dunkle Rätsel“

War Darwin ein Rassist? Viele seiner Aussagen wie die folgende legen das nahe:

„Oder, wie Greg den Fall darstellt, ‚der sorglose, schmutzige, genügsame Irländer vermehrt sich wie ein Kaninchen; der mäßige, vorsichtige, sich selbst achtende, ehrgeizige Schotte in seiner ernsten Sittlichkeit, seinem durchgeistigten Glauben, seiner scharfsinnigen, selbstbeherrschten Intelligenz verbringt seine besten Jahre in Kampf und Ehelosigkeit, heiratet spät und hinterläßt wenig Kinder. Gesetzt den Fall, ein Land sei ursprünglich von tausend Sachsen und tausend Kelten bewohnt, so würden nach einem Dutzend Menschenaltern fünf Sechstel der Bevölkerung Kelten sein, aber fünf Sechstel alles Besitztums, aller Macht und Intelligenz würde sich in den Händen des einen Sechstels Sachsen befinden. Im ewigen ‚Kampf ums Dasein‘ würde die untergeordnete, weniger begünstigte Rasse gesiegt haben, und zwar nicht kraft ihrer guten Eigenschaften, sondern kraft ihrer Fehler’“ (Darwin 2002, S. 178).

Allerdings muss bei Darwin ein entscheidender Umstand berücksichtigt werden. Genau wie vorher geglaubt wurde, dass ein Gott alle Tiere und die Menschen so wie sie sind in einem einmaligen Schöpfungsakt geschaffen hatte, nahm Darwin wie selbstverständlich an, dass auch Pflanzen, Tiere und Menschen, so wie sie heute sind, das Ergebnis der natürlichen Zuchtwahl sind, also beim Menschen mitsamt ihrer jeweiligen Kultur.

Wenn Darwin von daher erkannte, dass viele der zu seiner Zeit entdeckten, primitiv und steinzeitlich lebenden Völker etwa im Zählen nicht über vier hinauskommen (vgl. Darwin 2002, S. 78, 105, 234), so war das für ihn genauso selbstverständlich das Ergebnis der natürlichen Zuchtwahl wie es die dunkle Hautfarbe und die gesamte Kultur dieser Menschen war. Jeder Mensch hatte zu Darwins Zeiten das wohl genauso gesehen, denn es gab schlichtweg, ganz im Gegensatz zur heutigen Zeit, so gut wie keine Beispiele dafür, dass an dieser unwillkürlichen Annahme im Fall des Menschen und seiner Kultur irgendetwas nicht stimmen sollte. Dass Darwins Scharfsinn dennoch zumindest ansatzweise als Überraschtheit hier etwas Ungewöhnliches erkannte, verrät der zweite Satz des folgenden Zitats:

„Die Eingeborenen von Amerika, die Neger und die Europäer sind ihrem Geiste nach so sehr verschieden, als irgend drei Rassen, die man nur nennen könnte. Und doch, als ich mit den Feuerländern an Bord des ‚Beagle’ zusammenlebte, war ich unaufhörlich von vielen kleinen Charakterzügen überrascht, welche zeigten, wie ähnlich ihre geistigen Anlagen den unserigen waren; und dasselbe war der Fall in bezug auf einen Vollblut-Neger, mit dem ich zufällig eine Zeitlang nahe bekannt war“ (Darwin 2002, S. 232).

Aufgrund dieser Äußerung ist anzunehmen, dass Darwin zumindest nicht in emotionaler Weise als Verachtung auf diese Wilden herab sah und bei ihm nicht wie etwa bei einem befangenen Richter das Urteil entgegen möglicher neu auftauchender, widersprechender Indizien und Beweise von vornherein feststand. Seine Aussagen entsprachen vielmehr seinem aus den Beobachtungen gewonnenen geistigen und wissenschaftlichen Verständnis, in dem er jederzeit dazu bereit war, das auch infrage zu stellen.

Dasselbe Problem mit der Kultur des Menschen ist Darwin auf andere Weise wieder begegnet und hat hier zu ernsthaften, nicht gelösten Zweifeln bei ihm geführt. Darwin war der Meinung, „daß die alten Griechen […] intellekt höher standen als irgend eine andere Rasse“ (Darwin 2002, S. 181) und er war natürlich auch hier der Überzeugung, dass das das Ergebnis des Prozesses der natürlichen Zuchtwahl war. Er sah sich jedoch dem Einwand verschiedener Schriftsteller ausgesetzt, warum diese Rasse dann nicht „noch weiter fortgeschritten und immer zahlreicher geworden wären und schließlich ganz Europa eingenommen haben würden, wenn die Kraft der natürlichen Zuchtwahl tatsächlich und nicht illusorisch wäre“ (Darwin 2002, S. 181).

Auch die weitere geistig-kulturelle Evolution in Europa konnte Darwin nur schlecht mit der natürlichen Zuchtwahl erklären: „Ein noch dunkleres Rätsel ist das Erwachen der europäischen Völker aus dem Dunkel des Mittelalters“ (Darwin 2002, S. 182), denn die zu dieser Zeit alles beherrschende Kirche verlangte von den damaligen Menschen, und zwar ausgerechnet von den „weicheren, der beschaulichen Betrachtung und der Bildung des Geistes ergebenen Naturen“ (Darwin 2002, S. 182) den Zölibat, „das musste geradezu jede folgende Generation schädigen“ (Darwin 2002, S. 182). Diejenigen, die von ihrer natürlichen, heute sagen wir genetischen, Veranlagung her für Geist und Kultur offen waren, wurden so im Verständnis Darwins von der Vererbung ausselektiert, so dass noch weniger Geist und Kultur vererbt wurde als zuvor. Als wäre das nicht genug, „wählte die Inquisition mit äußerster Sorgfalt die freiesten und kühnsten Geister aus, um sie durch Feuertod oder durch Einkerkerung unschädlich zu machen“ (Darwin 2002, S. 182). „Und trotzdem ist Europa in unvergleichlicher Weise emporgestiegen“ (Darwin 2002, S. 182).

Warum verlieren plötzlich – in evolutionären Maßstäben – kulturell hochstehende Völker ihre kulturelle Vormachtstellung und eine „untergeordnete, weniger begünstigte, barbarische Rasse“, wie auch unsere eigenen Vorfahren, gewinnen sie genauso plötzlich? „Das Problem des kulturellen Fortschritts“ (Darwin 2002, S. 181-185) betrachtete Darwin in verschiedensten Facetten – aber stets nur unter dem Aspekt der natürlichen Zuchtwahl bzw. der wie wir heute sagen genetischen Vererbung und es blieb darin für ihn ein „dunkles Rätsel“.

Der aktuelle, bizarre Streit in der Evolutionsbiologie

Darwins „dunkle Rätsel“ bezüglich der Evolution des Menschen werden heute nicht mehr thematisiert, was allerdings nicht heißt, dass das Problem damit gelöst ist. Das Problem hat sich dahingehend verlagert, dass zwischenzeitlich Darwins Evolutionstheorie um die sogenannte Verwandtenselektion erweitert wurde. Diese neue Theorie wurde zuerst 1955 von dem britischen Biologen J. B. S. Haldane entwickelt, 1964 von seinem Landsmann William D. Hamilton erweitert und schließlich 1975 von dem amerikanischen Biologen Edward O. Wilson zum neuen Paradigma der Soziobiologie erhoben, benannt und etabliert.

Verwandtenselektion heißt, dass die seit Darwin bekannte genetische Fitness durch eine zusätzliche genetische Fitness zur sogenannten Gesamtfitness hin erweitert wird. Dieses neue Prinzip fußt auf der Annahme, dass durch altruistische Handlungen gegenüber den genetisch verwandten Mitgliedern der eigenen Gruppe den durch diese Verwandtschaft ja gemeinsamen Genen ein Überlebens- und Verbreitungsvorteil verschafft wird, d.h. ein erfolgreiches Individuum soll demnach seine Gene nicht nur direkt über möglichst viele seiner gezeugten Nachkommen weitergeben können und so deren Fitness erhöhen, sondern auch durch die altruistische Hilfe gegenüber seinen genetisch Verwandten. In diesem Prinzip wird in der Soziobiologie diese Antriebskraft der menschlichen Evolution besonders auch als Gesellschafts- oder Staatenbildung verortet (vgl. Wilson 2013a, S. 67 f).

Entscheidend bei diesem neuen Prinzip ist allerdings, dass die altruistische Hilfe nicht wie etwa bei der christlichen Nächstenliebe gegenüber allen Menschen gleichermaßen gewährt wird, sondern sie ist in der Soziobiologie strikt und gesetzmäßig an den Verwandtschaftsgrad gebunden, d.h diese altruistische Hilfe einem sehr entfernten Gruppenmitglied oder gar einem genetisch völlig Fremden zu gewähren, ist kontraproduktiv. Denn dadurch schadet man der Fitness der eigenen Gene, indem man fremde Gene unterstützt und fördert.

Die Abhängigkeit der altruistischen Hilfe vom genetischen Verwandtschaftsgrad wird sogar in einer mathematischen Formel ausgedrückt und darin als „«e = mc2 der Soziobiologie»“ (Wilson 2013a, S. 204) angesehen! Die Formel lautet: „Ein Allel [eine Genvariante, die die Ausprägung eines Merkmals bestimmt], das Altruismus bewirkt, vermehrt sich in einer Population, wenn der Nutzen b (englisch benefit) für den Empfänger des Altruisten, multipliziert mit dem Verwandtschaftsgrad r (englisch relatedness), zum Altruisten größer ausfällt als die Kosten c (englisch costs) für den Altruisten“ (Wilson 2013a, S. 204), also r x b > c.

Da bei der Zeugung die Zellkerne von Mann und Frau miteinander verschmelzen, gibt jeder Elternteil je 50% seiner Gene an seine Kinder weiter, so dass zwischen einem Elternteil und seinen Kindern ein Verwandtschaftskoeffizient von r = 1/2 besteht. Denselben genetischen Verwandtschaftsgrad besitzen Vollgeschwister untereinander, während Halbgeschwister oder Großeltern und Enkel nur noch einen Verwandtschaftsgrad von r = 1/4 zueinander besitzen usw. Altruismus soll gemäß der oben genannten Formel entstehen oder wachsen, wenn der Nutzen b etwa für einen Bruder oder eine Schwester (r = 1/2) doppelt so hoch ausfällt wie die Kosten c für den den Bruder oder die Schwester unterstützenden Altruisten. Der Nutzen für einen Cousin ersten Grades muss schon achtmal so hoch (r = 1/8), um die Kosten für den Altruisten zu rechtfertigen. An einem einfachen Beispiel drückt es Wilson so aus: „Sie fördern Ihr altruistisches Gen, wenn Sie selbst aus Altruismus keine Kinder haben, Ihre Schwester aber dank Ihres Altruismus ihr gegenüber mehr als doppelt so viele Kinder hat wie ohne Ihren Altruismus“ (Wilson 2013a, S. 204).

Bei Wilson ist zur Veranschaulichung der Verwandtenselektion zudem das Beispiel zu finden, mit dem Haldane diese Theorie ursprünglich darstellte, nämlich als Situation, dass jemand, der das altruistische Gen besitzt, unter Lebensgefahr in einen reißenden Fluss springt, um ein Kind vor dem Ertrinken zu retten (vgl. Wilson 2013a, S. 204 f). An diesem Beispiel tritt jedoch schon die Absurdität der Verwandtenselektion hervor, denn wie Haldane es in diesem Beispiel selbst beschreibt, müsste der Retter neben dem Risiko seines Rettungsversuches auch seinen Verwandtschaftsgrad zu dem Kind kennen, um so vorher zu berechnen, ob es seiner genetischen Fitness dient oder schadet, die Existenz der eigenen Gene aufs Spiel zu setzen, um die Gene des Kindes zu retten.

Haldane gibt in diesem Beispiel zu, dass er selbst, als er tatsächlich zweimal Menschen vor dem Ertrinken rettete, diese Berechnungen nicht vorher angestellt hat und natürlich macht das in den modernen multi-ethnischen Gesellschaften auch in sonstigen Fällen altruistischer Hilfe keiner. Dieses Verhalten ist absolut weltfremd – nur eines an diesem angeblichen Gesetz der Verwandtenselektion ist sehr klar und eindeutig: es ist durch und durch rassistisch. Denn bei einem Flüchtlingskind, das aus einer anderen Gruppe oder einem anderem Volk stammt und dessen Gene so fremd und andersartig sind, dass sie vielleicht sogar noch eine andere Hautfarbe beinhalten, wäre eine altruistische Rettung aus dem Fluss auf jeden Fall kontraproduktiv und würde der Fitness der eigenen und verwandten Gene schaden. Wäre das nicht so, würde sich nicht nur die oben genannte Formel erübrigen, sondern der gesamte Begriff der stets relativen genetischen Fitness.

Nicht wegen dieser rassistischen Schlussfolgerung, aber aufgrund konkreter neuer empirischer Erkenntnisse aus dem Tierreich (vgl. Wilson 2013a, S. 207-222), hat Wilson im Jahr 2010 zusammen mit zwei Kollegen mit einem Beitrag in der Zeitschrift Nature einen außergewöhnlichen Schritt unternommen: Er hat die Verwandtenselektion bzw. die durch sie definierte Gesamtfitnesstheorie als Kern des von ihm selbst einst formulierten Paradigmas der Soziobiologie in aller Konsequenz und Deutlichkeit falsifiziert: „Und doch war die Gesamtfitnesstheorie nicht nur falsch, sondern grundlegend falsch“ (Wilson 2015, S. 75) Verwandtenselektion ist in diesem Sinne so etwas wie im einstigen wissenschaftlichen Vitalismus die Lebenskraft, die der Materie angeblich Lebendigkeit einhaucht – es gibt sie überhaupt nicht, es ist ein bloßer Glaube. Wilson spricht daher von einer „phantomartige[n] Wirklichkeitsferne der Gesamtfitness“ (Wilson 2015, S. 80). Diese „Wirklichkeitsferne“ hatte sich damit auch schon ganz praktisch in dem oben genannten Beispiel von Haldane als dem Entdecker der Verwandtenselektion bemerkbar gemacht, wenn dieser erst kompliziert anhand von Verwandtschafts- und Risikograden berechnet musste, ob er das Kind im Fluss retten sollte oder nicht. Weiter sagt Wilson zu der Falsifizierung der Verwandtenselektion:

„Das alte Paradigma der sozialen Evolution, das nach vier Jahrzehnten fast schon Heiligenstatus genießt, ist damit gescheitert. Seine Argumentation von der Verwandtenselektion als Prozess über Hamiltons Ungleichung als Bedingung für Kooperation bis zur Gesamtfitness als darwinschem Status der Koloniemitglieder funktioniert nicht. Wenn es bei Tieren überhaupt zur Verwandtenselektion kommt, dann nur bei einer schwachen Form der Selektion, die ausschließlich unter leicht verletzbaren Sonderbedingungen auftritt. Als Gegenstand einer allgemeinen Theorie ist die Gesamtfitness ein trügerisches mathematisches Konstrukt; unter keinen Umständen lässt es sich so fassen, dass es wirkliche biologische Bedeutung erhält. Auch für den Nachvollzug der Evolutionsdynamik genetisch bedingter sozialer Systeme ist es unbrauchbar“ (Wilson 2013a, S. 221f).

Wilson bemängelt sogar, dass im Fall der Gesamtfitness-Theorie von Anfang an gegen wissenschaftliche Standards verstoßen wurde, weil nicht von einem Problem der empirischen Forschung aus nach einer geeigneten Theorie zur Lösung dieses Problems gesucht wurde, sondern: „Bei der Gesamtfitness-Theorie ist fast die gesamte Forschung umgekehrt verlaufen: Erst wurde hypothetisch die zentrale Rolle der Verwandtschaft und der Verwandtenselektion festgelegt, dann wurde nach Beweisen gesucht, die diese Hypothese belegen sollten“ (Wilson 2013a, S. 213).

Dass sich dieses nicht wissenschaftliche Vorgehen auch später fortsetzte, belegt Wilson mit dem folgenden Fall der zur Bestätigung der verwandtenselektion oft herangezogenen Ameisen- und Termitenstaaten: „Und als ein erfahrener Forscher in Feld- und Laborstudien nachwies, dass primitive Termitenkolonien miteinander konkurrieren und unter anderem dadurch anwachsen, dass sie nichtverwandte Arbeiterinnen integrieren, wurden die Messdaten abgelehnt, mit der Begründung, die Schlussfolgerung berücksichtige nicht adäquat die Gesamtfitnesstheorie“ (Wilson 2015, S. 76 f). Das ist so als würden Anhänger des geozentrischen Weltbildes empirische Widerlegungen ihres Weltbildes mit der Begründung zurückweisen, dass diese Widerlegungen nicht genügend das geozentrische Weltbild berücksichtigen. Auf diese Weise lässt sich jeder Glaube und Aberglaube verteidigen.

Wilson stellt die Frage, warum es bei einem nach außen hin unzugänglichen Thema der theoretischen Biologie zu derart erbitterten Lagerkämpfen kam. Er beantwortet sie folgendermaßen:

„Weil es sich um einen grundlegenden Zusammenhang handelt und weil schon außerordentlich viel in den Versuch investiert worden war, das Problem zu lösen. Allerdings sah die Gesamtfitness allmählich aus wie ein Kartenhaus. Zog man auch nur ein Element heraus, dann drohte das Ganze in sich zusammenzustürzen. Die Reputation stand auf dem Spiel. Ein Paradigmenwechsel lag in der Luft- eine Seltenheit in der Evolutionsbiologie“ (Wilson 2015, S. 77).

Es gibt jedoch noch einen anderen Grund, den Wilson nicht nennt, der viel naheliegender und einleuchtender ist: Die Verwandtenselektion schreibt nicht nur den schon bei Darwin zu findenden Rassismus fort, sondern verfestigt ihn endgültig, weil die altruistische Hilfe als Antriebskraft der menschlichen Evolution gesetzmäßig nur genetisch eng Verwandten zukommt, aber keinen genetisch Fremden. Zweifel als Darwins „dunkle Rätsel“ werden dabei nicht mehr berücksichtigt oder überhaupt nur erkannt. Wie von Wilson schon genannt erhielt das Prinzip der Verwandtenselektion einen „Heiligenstatus“, an dem von vornherein jede Kritik wie in der Religion abprallt. Das bekommt Wilson bis heute in der Form zu spüren, wie mit seiner Kritik an der Verwandtenselektion in der Soziobiologie umgegangen wird.

Denn genau wie schon die Entstehung der Theorie der Verwandtenselektion nicht wissenschaftlichen Standards entspricht, setzen sich die Soziobiologen in keiner Weise sachlich mit der vernichtenden Kritik von Wilson auseinander. Nach der Veröffentlichung des Nature-Artikels von Wilson „kam es, wie wir erwartet hatten, zu einem vulkanartigen Ausbruch von Protestgeschrei“ (Wilson 2015, S. 78). In einem Gegenartikel warfen 137 Wissenschaftler Wilson in seiner Abkehr von der Soziobiologie ein „Missverständnis der Evolutionstheorie“ (Wilson 2013b, S. 137) vor – ohne dabei weder die mathematischen Analysen noch Wilsons Argumente der Feldforschung gegen die Gesamtfitnesstheorie zu widerlegen (vgl. Wilson 2015, S. 79).

In einem SPIEGEL-Gespräch wurde Wilson zu seiner Abkehr von der Verwandtenselektion als Kern der Soziobiologie befragt, die ihm „die erbitterte Feindschaft vieler Kollegen eingetragen [hat]“ (Wilson 2013b, S. 137). Beispielhaft für diese Feindschaft und dafür, wie die Soziobiologen mit der vernichtenden Kritik von Wilson umgehen, steht die emotionale Reaktion des Evolutionsbiologen Richard Dawkins. Dawkins wirft im Gegenzug seinem einstigen „lebenslangen Helden“ Wilson nun „schamlose Arroganz“ und „perverse Missverständnisse“ vor (vgl. Wilson 2013b, S. 135) und über das Buch von Wilson, in dem dieser die Verwandtenselektion falsifiziert, sagt Dawkins: „’Die soziale Eroberung der Erde’ sei ein Buch, das man ‚mit Wucht wegschleudern’ sollte“ (Wilson 2013b, S. 135).

Bei dem deutschen Soziobiologen Eckart Voland und seinem Schüler, dem Politikwissenschaftler Christoph Meißelbach, fällt die Reaktion nicht so emotional aber ebenso unwissenschaftlich aus, denn sie verschweigen einfach die vernichtende Kritik von Wilson an der Soziobiologie. Voland versucht über das von Wilson reanimierte Konzept der Gruppenselektion, das für Voland zunächst einerseits im krassen Widerspruch zur Soziobiologie steht (vgl. Voland 2013, S. 8), lediglich zu argumentieren, dass es bei genauerer Betrachtung hinsichtlich Wilsons neu benannter Multilevel-Selektion plötzlich gar nicht mehr im Widerspruch zur Theorie der Gesamtfitness als Kern der Soziobiologie stehen soll (vgl. Voland 2013, S. 9), dass es damit also gar keine Entzweiung mit Wilson gibt. Doch Wilson sagt sehr deutlich, dass die Theorie der Gesamtfitness „ohnehin nie gut funktioniert [hat], aber jetzt ist sie in sich zusammengestürzt“ (Wilson 2013a, S. 68) und dass sein neues Verständnis der Multilevel-Selektion „die traditionelle Theorie ersetzen [soll], die auf dem Verwandtschaftsgrad oder einem vergleichbaren genetischen Bezugswert beruht“ (Wilson 2013a, S. 69).

Meißelbach stellt es in seinem Buch in ähnlicher Weise so dar, als hätte Wilson die Soziobiologie gar nicht falsifiziert, sondern um neue Aspekte in einem umfassenderen Rahmen erweitert (vgl. Meißelbach 2019, S. 308). Das ist so als würde man sagen, dass das heliozentrische Weltbild das geozentrische nicht falsifiziert hat, sondern lediglich in einem umfassenderen Rahmen erweitert hätte.

Man versteht es so als die beste Möglichkeit, die vernichtende Kritik des mittlerweile 92jährigen Wilson einfach zu verschweigen oder umzudeuten und hält in dieser Weise uneingeschränkt an der völlig weltfremden Vorstellung der Verwandtenselektion fest. Die wird darin als maßgeblicher und zwar genetischer Faktor zur Bildung der menschlichen Gesellschaften verstanden, auch in den modernen multi-ethnischen Gesellschaften. Darwins „dunkle Rätsel“ der menschlichen Evolution werden dabei überhaupt nicht mehr gesehen oder thematisiert. Doch genau dieses gen-zentrierte Verständnis der Soziobiologie mit ihrem Kern der Verwandtenselektion, mit dem die menschliche Evolution als Kultur ebenfalls das Ergebnis der genetischen Evolution sein soll, das bedingt gerade die dunklen Rätsel von Darwin und gleichzeitig den Rassismus in der Evolutionsbiologie.

Nachdem Wilson die Verwandtenselektion falsifiziert hatte, war für ihn der Weg frei, um zu einem neuen Ansatz zur Kulturentstehung zu gelangen. Und dieser neue Ansatz von Wilson erweist sich endlich als tragfähig dahingehend, sowohl die dunklen Rätsel von Darwin als auch den Rassismus in der Evolutionsbiologie nachhaltig und tiefgründig zu überwinden – doch leider als Außenseiter, dessen neue Theorie in der Evolutionsbiologie als Irrweg angesehen wird. Dass mit Wilsons neuer Theorie sowohl Darwins Rätsel als auch der Rassismus seiner Evolutionstheorie gleichzeitig gelöst werden können, ist kein Zufall, denn es handelt sich dabei um ein und dasselbe Problem – und zusätzlich betrifft es die in kultureller Weise exponentiell verlaufende Evolution des Menschen.

Wie die australischen Aborigines Darwins Rätsel lösen

Im Zuge der Falsifizierung der Verwandtenselektion treibt Wilson mit einem ganz konkreten empirischen Fall sozusagen Darwins dunkle Rätsel auf die Spitze. Wilson zieht dazu die seit ca. 45.000 Jahren in Australien genetisch isolierten und immer noch steinzeitlich lebenden Aborigines heran und schreibt, „dass Kleinkinder aus Jäger-und-Sammler-Gesellschaften, die bei Adoptivfamilien in technologisch fortschrittlichen Gesellschaften aufwachsen, zu kompetenten Mitgliedern dieser Gesellschaften werden – obwohl die Abstammungslinie des Kindes sich vor 45.000 Jahren von der der Adoptiveltern getrennt hat!“ (Wilson 2013a, S. 127).

Darwin ging wie selbstverständlich davon aus, dass auch die Kultur der Menschen das Ergebnis der natürlichen Zuchtwahl, bzw. mit dem heutigen Ausdruck, der genetischen Evolution ist. Seine „dunklen Rätsel“ bestehen darin, warum kulturell so hochstehende Völker wie die der alten Griechen ihre kulturelle Vormachtstellung in evolutionären Maßstäben »plötzlich« verlieren und barbarische Völker diese genauso schnell gewinnen können. In Darwins Verständnis war das dasselbe, als würden manche Völker innerhalb einer oder weniger Generationen ihre Hautfarbe wechseln oder als würden Affen plötzlich menschliche Eigenschaften zeigen, wobei Darwin primitiv lebende Völker als Zwischenstufen zu den Affen hin verstand. Wenn nun jedoch wie von Wilson angeführt Kleinkinder eines seit 45.000 Jahren genetisch isolierten Volkes, das bis heute steinzeitlich lebt, die westliche Kultur mitsamt der Sprache genauso lernen und übernehmen können wie Kleinkinder der westlichen Völker selbst, so kann das aufgrund dieses extremen Falles gar kein dunkles Rätsel mehr sein, sondern vielmehr ein eindeutiger empirischer Beleg dafür, dass Geist und Kultur gerade nicht das Produkt der genetischen Selektion oder einer genetischen Fitness sein können. Dementsprechend stellt Wilson an dieser Stelle in seinem Buch rhetorisch die entscheidende Frage: „Warum sollte man die Evolution menschlicher Gesellschaften zu Zivilisationen als kulturellen und nicht als genetischen Prozess bezeichnen?“ (Wilson 2013a, S. 127).

Wenn jedes Aborigineskind, in dessen Genen sich die tausende von Jahren währende Entwicklung der Kultur der westlichen Völker nicht niedergeschlagen haben kann, trotzdem die westliche Kultur problemlos lernen kann, und zwar ohne irgendwelche erkennbaren systematischen Ausfallerscheinungen wie etwa der, dass es im Zählen trotz aller Anstrengungen einfach nicht über vier hinauskommt, so ist das der eindeutige Beleg dafür, dass die Fähigkeit zu Geist und Kultur zwar irgendwann in der Menschheitsgeschichte genetisch hervorgebracht wurde und jedem heute lebenden Menschen angeboren ist, dass der spezielle Erwerb, die Fortführung und die Tradierung von Kultur seitdem aber nichts mehr mit der genetischen Evolution zu tun haben. Dafür gibt es außer dem Aboriginesbeispiel und Darwins vermeintlicher Rätsel heute im Gegensatz zu Darwins Zeiten unzählige empirische Belege, nämlich all jene, die als Nachfahren einst primitiv lebender Völker sich völlig in die westlichen Gesellschaften integrieren und führende Funktionen in Wissenschaft und Gesellschaft einnehmen, sogar als US-Präsident.

Das, was die Nachfahren ehemals primitiv lebender Völker davon abhält, gänzlich zum geistig-kulturellen heutigen Stand aufzuschließen, sind nicht irgendwelche genetischen Beschränkungen, sondern nur die weiter bestehenden Vorurteile, die auf einem Irrtum Darwins gründen, den er zu seiner Zeit nur schwer durchschauen konnte, den er aber zumindest als dunkles Rätsel erkannte.

Trotz der zwischenzeitlich unzähligen empirischen Widerlegungen in den modernen, multi-ethnischen Gesellschaften sind diese Widerlegungen für heutige studierte Soziobiologen im Gegensatz zum studierten Theologen Darwin keine Rätsel. Sie setzen sich mit dem neuen Ansatz von Wilson auch nicht angesichts dieses an Eindeutigkeit nicht zu überbietenden Beispiels der Aborigines auseinander, ignorieren den neuen Ansatz vielmehr völlig und halten weiter dogmatisch an ihrer von Wilson falsifizierten Theorie mit ihrem gen-zentrierten Prinzip auch im Fall des Menschen fest.

Indem Wilson die Evolution der Kultur von der genetischen Evolution abkoppelt, bricht er mit dem zentralen Dogma der bisherigen Evolutionstheorie und Soziobiologie. Kultur wird in der Soziobiologie wie schon bei Darwin als Teil der genetischen Evolution angesehen. Kultur ist im Verständnis der gen-zentrierten Soziobiologie nur eine besondere Art der genetischen Fitnesssteigerung, bei der gilt: „Kulturgeschichte begann als das survival of the fittest ein imitation of the fittest ins Schlepptau nahm“ (Voland 2013, S. 216). „Kulturtheorien [sind] konsequent an die »Theorie des egoistischen Gens« anzubinden“ (Voland 2013, S. 217). Weiter heißt es bei dem Soziobiologen Voland zu diesem strikt nicht dichotomen Verständnis:

„Vor diesem Hintergrund wird das eigentliche Problem der sogenannten »nature/nurture -Debatte « sichtbar: die unter manchen Biologen und Kulturwissenschaftlern gleichermaßen weit verbreitete Auffassung, wonach »Sozialisation« oder »Kultur« Alternativen zur evolutionären Erklärung menschlichen Verhaltens sein sollen, beruht schlichtweg auf einem Kategorienfehler. Die Frage ist nicht, ob ein bestimmtes Verhalten Ergebnis der natürlichen Selektion oder eines kulturellen Lernprozesses ist, sondern die Frage ist letztlich, aus welchen Gründen welche Lernprozesse aus der natürlichen Selektion hervorgegangen sind“ (Voland 2013, S. 215).

Bezüglich des von Voland genannten „Kategorienfehlers“ wird durch das Aboriginesbeispiel von Wilson nun jedoch in aller empirischer Deutlichkeit belegt, dass umgekehrt die Soziobiologie hier einen kapitalen Kategorienfehler begeht, indem sie Geist und Kultur weiterhin genetischen Gesetzmäßigkeiten unterwirft und nicht als eigenständige, darin völlig natürliche Kategorie einer dadurch dichotomen Evolutionsbiologie des Menschen betrachtet.

Die von Wilson mit seinem Ansatz vertretene dichotome Evolutionstheorie, die Geist und Kultur des Menschen eine eigenständige Kategorie zuordnet, bei der Geist und Kultur nicht mehr genetischen Gesetzmäßigkeiten unterworfen werden, entzieht darin nicht nur jedem Rassismus den Boden, sondern damit sind die dunklen Rätsel von Darwin vollständig gelöst. Geist und Kultur werden nicht genetisch, sondern auf völlig andere, nämlich neuronale Weise erworben, modifiziert und tradiert – so wie eben konkret bei einem die westliche Sprache und Kultur lernenden Aborigineskleinkind. In dieser besonderen Weise kann daher eine hochstehende Kultur wie die der alten Griechen im Extremfall innerhalb einer Generation verlorengehen und sie kann andererseits innerhalb einer Generation von anderen, bislang kulturell sehr primitiv lebenden Völkern erworben werden, wie es auch bei unseren eigenen mitteleuropäischen Vorfahren der Fall war. Und diese neue Art der kulturellen Evolution besitzt das Potential zu einer nie dagewesenen exponentiell verlaufenden Evolution.

Die geistig-kulturelle, neuronal codierte Evolution des Menschen

Für Wilson ist der Mensch im Widerspruch zur Soziobiologie „ein evolutionäres Mischwesen, eine Chimärennatur“ (Wilson 2013a, S. 23). Zu dem neu hinzukommenden Aspekt des Menschen, der ihn von den Tieren exklusiv unterscheidet und dem Menschen gleichzeitig eine dichotome Natur verleiht, sagt Wilson:

„Die Sprache war der Gral der menschlichen Sozialevolution. Als sie erst installiert war, verlieh sie der menschlichen Spezies geradezu Zauberkraft. Die Sprache nutzt willkürlich Symbole und Wörter, um Bedeutung zu übermitteln und eine potenziell unbegrenzte Zahl von Botschaften zu generieren. Sie ist letztlich in der Lage, zumindest grob alles auszudrücken, was die menschlichen Sinne wahrnehmen können, jeden Traum und jede Erfahrung, die der menschliche Geist sich vorstellen kann, und jede mathematische Aussage, die unsere Analysen erstellen können“ (Wilson 2013a, S. 273).

Allerdings ist Wilson der Meinung, „dass nicht die Sprache den Geist erschaffen hat, sondern umgekehrt“ (Wilson 2013a, S. 273). Mit Bezug auf den Anthropologen Michael Tomasello hält Wilson die Sprache nicht für grundlegend, sondern „dass sie eigentlich ein abgeleitetes Ergebnis von der einzigartigen menschlichen Fähigkeit ist, Intentionen zu lesen und mit anderen zu teilen“ (Wilson 2013a, S. 274). Begonnen haben soll demnach alles mit intensiver sozialer Interaktion an den frühen Lagerstätten und mit der wachsenden Fähigkeit, Intentionen zu lesen und dementsprechend zu handeln, bis zu der Fähigkeit, im Umgang mit anderen und der Außenwelt zu abstrahieren, woraus dann die Sprache entstanden ist (vgl. Wilson 2013a, S. 273).

In dieser von Wilson geschilderten Weise hat sich zweifellos die Sprache entwickelt. Doch sollte das „Grundlegende“ „der einzigartigen menschlichen Fähigkeit“ auf der Sprache selbst liegen und nicht auf etwas anderem, das mit der Entstehung der Sprache zweifellos verbunden ist oder dahin geführt hat. Das betrifft auch die Definition der Kultur. Dadurch, dass Wilson nicht die Sprache für grundlegend hält, wendet er auch den Begriff der Kultur auf Tier und Mensch gleichermaßen an, „um damit die Kontinuität zwischen beiden zu unterstreichen, ungeachtet der ungleich größeren Komplexität im menschlichen Verhalten“ (Wilson 2013a, S. 256). Ist eine kulturelle Leistung des Tieres wie der einfache Werkzeuggebrauch tatsächlich mit der Kultur des Menschen vergleichbar und unterscheiden sich beide Leistungen nur graduell voneinander? Denn dann bleibt die Frage bestehen, warum nicht zumindest manche Tierarten auf diesem Weg ebenfalls viel weitergekommen sind, warum etwa Affen bis heute nicht einmal ein einfaches Feuer entfachen und unterhalten können?

Bei Konrad Lorenz ist dazu eine Antwort zu finden, von der aus im Gegensatz zu Wilson der Sprache das eigentlich Grundlegende zugewiesen werden kann. Dadurch wird der „Zauberkraft“ des menschlichen Seins und Verhaltens eine passendere Erklärung gegeben, nämlich als neues, zusätzliches Evolutionssystem mit eigener organischer Grundlage. Lorenz schreibt darüber:

„Während all der gewaltigen Epochen der Erdgeschichte, während deren aus einem tief unter den Bakterien stehenden Vor-Lebewesen unsere vormenschlichen Ahnen entstanden, waren es die Kettenmoleküle der Genome, denen die Leistung anvertraut war, Wissen zu bewahren und es, mit diesem Pfunde wuchernd, zu vermehren. Und nun tritt gegen Ende des Tertiärs urplötzlich ein völlig anders geartetes organisches System auf den Plan, das sich unterfängt, dasselbe zu leisten, nur schneller und besser. […] Es ist daher keine Übertreibung zu sagen, dass das geistige Leben des Menschen eine neue Art von Leben sei“ (Lorenz 1987, S. 217).

Lorenz sieht den entscheidenden Bestandteil der Definition von Leben und Evolution als systematisches Gewinnen und Speichern von Informationen. Denn die codierten Informationen der genetischen Evolution beinhalten nicht nur den erworbenen und gespeicherten Bauplan als Wiederanwendung von etwas Erfolgreichem, sondern in den codierten Informationen geschieht die eigentliche Weiterentwicklung durch den Prozess von Mutation und Selektion in der Wiederanwendung, d.h. die codierten Informationen sind das, was den Prozess der Veränderung und Evolution überhaupt erst ermöglicht, trägt und am Laufen hält. Beim Menschen geschieht dieses systematische Gewinnen und Speichern von Informationen dann noch zusätzlich auf eine andere organische Art als in der Evolution davor, nämlich auf neuronale Weise.

Genau wie alle Körperformen und -funktionen genetisch codiert sind, findet das hinsichtlich der sinnlichen Wahrnehmung beim Menschen auf neuronale Weise statt. Das hatte sogar schon Darwin erkannt, denn er sah das Gehirn des Menschen als „wunderbare Maschine, die allen Arten von Dingen und Eigenschaften Zeichen beilegt und Gedankenreihen wachruft, die niemals durch bloße Sinneseindrücke entstehen könnten, oder, wenn dies der Fall wäre, doch nicht weiter verfolgt werden könnten“, wobei in der konsequenten Systematik daraus „die höheren intellektuellen Fähigkeiten, wie das Schließen, Abstrahieren, das Selbstbewußtsein usw., entstanden“ (Darwin 2002, S. 268).

Die bloße neuronale Weiterverarbeitung der Sinnesdaten hatte schon bei den Tieren eine immer größere Bedeutung erlangt, so dass dadurch die sogenannten höheren Tiere entstanden. Geist und Kultur des Menschen bestehen jedoch gerade nicht in einem bloßen quantitativen weiteren Wachsen dieser neuronalen Weiterarbeitung der Sinnesdaten. Denn beim Menschen hat die neuronale Informationsverarbeitung in ihrer immer weiteren Ausdehnung plötzlich die Funktion eines sich selbst tragenden, die sinnlich erkannte Welt und das Verhalten umfassend abstrahierenden und codierenden Systems erreicht: Das unserer syntaktischen Sprache, in der wir auch bewusst denken, bzw. das neuronale System ermöglicht umgekehrt »Denken«, das als Sprache ausgedrückt und mitgeteilt werden kann.

Bis heute gibt es beim Menschen das einfache Lernen durch Nachahmen wie bei den Tieren, doch beim eigentlichen und exklusiven Lernen des Menschen wird das zu Lernende in der Sprache codiert und kann von daher auch ohne direkte sinnliche Anschauung kommuniziert und gelernt werden. Das neuronal Codierte kann darin jedoch vor allem wie bei den Genen modifiziert und in beliebige Beziehungen zu anderem Codierten gesetzt werden. Diese möglichen Modifikationen sind das, was der Sprache die „Zauberkraft“ verleiht und das Tiere nicht können. Dadurch sind dem neuronalen Lernen der Tiere enge Grenzen gesetzt, die sie nicht überwinden können und dadurch unterscheidet sich der Geist, das Lernen und die Kultur des Menschen nicht nur graduell von den Tieren. Ohne das neuronale Codiersystem des Menschen werden die Tiere auch in noch so vielen Milliarden Jahren genetischer Evolution es nicht einmal schaffen, ein Feuer zu entfachen und zu unterhalten – genauso wenig wie Materie es je schaffen wird, ohne genetisches Codiersystem Lebendigkeit zu erzeugen.

Das neuronale Codiersystem des Menschen in der Sprache ist das Grundlegende, Einzigartige und darin wie es Lorenz feststellt, eine neue Art der Evolution und eine neue Art von Leben. Das äußert sich schließlich in Form von Mathematik, Kunst, Musik, metaphysischen Gedanken, Humor usw., genauso wie schon die Zauberkraft der vorangegangenen genetischen Evolution als »Verwandlung« von bloßer Materie zu Leben und zu all den vielfältigen daraus hervorgehenden lebendigen Formen nur durch die genetische Codierung möglich wurde.

„Fulguration“ statt Emergenz nennt Lorenz das »blitzartige« Entstehen völlig neuer Eigenschaften (Lorenz 1987, 47). Über die beiden für ihn größten evolutionären Entwicklungsvorgänge als Übergänge einerseits vom Anorganischen zum Organischen (als Beginn der Evolution mit der Eigenschaft »Leben«) und andererseits vom Tier zum Menschen (als Beginn einer neuartigen Evolution mit der Eigenschaft »Geist«) sagt er: „Die Parallelen – fast möchte man sagen: die Analogien –, die zwischen diesen beiden größten Fulgurationen bestehen, die sich in der Geschichte unseres Planeten je ereignet haben, regen zu tiefstem Nachdenken an“ (Lorenz 1987, 216).

Die Analogien ergeben sich dadurch, dass in gewisser Weise auch im neuronalen System von Mutation und Selektion gesprochen werden kann, denn der Mensch kann in den neuronalen Abstraktionen völlig neue Formen des adaptiven Verhaltens, auch als Werkzeuggebrauch, sich fantasievoll, kreativ und darin zunächst mehr oder weniger zufällig (»mutierend«) ausdenken, durchspielen und schon hierbei »selektieren«, also vom Grundmuster her genau das, was die genetische Evolution über sehr viel längere Zeiträume mit den Individuen einer Art als genetische Mutation und Selektion macht. Die neuronale »Selektion« im Denken ermöglicht dabei jedoch auch solche Formen, zu der das genetische System gar nicht fähig ist, wie etwa der komplexe Werkzeuggebrauch oder die Vorstellung übernatürlicher Kräfte und Wesen.

Während in der genetischen Codierung die kleinste oder schnellste Veränderung als Mutation oder Rekombination stets nur mit einer neuen Generation auftritt und innerhalb eines individuellen Seins immer unverändert bleibt, kann der Vorgang der Modifikation des neuronal Abstrahierten im menschlichen Denken jede Minute oder Sekunde stattfinden. Eine notwendige Anpassung einer Verhaltensweise an neue Lebensbedingungen kann sowohl genetisch als auch neuronal erfolgen. Doch das alte genetische System der Informationsgewinnung und -verarbeitung benötigt dazu Jahrhunderte oder gar Jahrtausende unter großem physischen Kampf, Leid und Tod unzähliger dabei ausselektierter Lebewesen. Die letzte große genetische Veränderung war hier die adulte Laktosetoleranz. Die genetische Fitness dieser Laktosetoleranz ist aber unter den heutigen Lebensumständen nicht mehr gegeben und überhaupt spielt die genetische Fitness bei der heutigen kulturellen Evolution des Menschen allerhöchstens noch eine untergeordnete Rolle. Statt genetischer Fitness wie insbesondere als körperliche Stärke ist in der kulturellen Evolution geistige Fitness gefragt.

Mit dem neuen neuronalen, geistigen Informationssystem ist sowohl das Finden einer neuen passenden Verhaltensweise als auch die Verbreitung dieser neuen Information in der Spezies im Idealfall innerhalb von Sekunden zu bewerkstelligen, ohne dabei auch nur die Selektion bzw. den Tod eines einzigen Lebewesens zu erfordern. Denn hierbei ist die Information der Verhaltensanpassung, um die es geht, nur in der neuronalen Abstraktion vorhanden und nicht im Erbgut der Lebewesen, d.h. es werden nur neuronale Abstraktionen modifiziert und keine Lebewesen. So kann das neuronale Informationssystem etwa die Laktoseintoleranz durch Medikamente überwinden, und zwar ohne den langen, Jahrtausende währenden Prozess der genetischen Evolution, in dem diejenigen Individuen mit den dazu nicht passenden Genen ausselektiert wurden.

Trotz gewisser Parallelen beider Evolutionssysteme unterscheidet sich andererseits das neue Codiersystem sehr stark von dem alten, genetischen, insbesondere dadurch, dass der Code nicht in materieller Form vorliegt und darin weitergegeben wird, sondern der neuronale Code selbst wird als Sprache erst gelernt, genauso wie bei dem Aborigineskind. Doch das Entscheidende ist, dass es funktioniert – und wie das neue System funktioniert! Die Menschwerdung ist ein epochales Ereignis, in der die Evolution sich selbst auf andere organische Weise noch einmal erfunden hat, und zwar mit einem Potential, das in der Wirkweise oder Adaptationsfähigkeit um Größenordnungen oder Quantensprünge schneller und effektiver ist als das alte System. Das erst erklärt die große Überlegenheit der menschlichen Kultur mit all ihren Erfindungen und Möglichkeiten gegenüber dem gesamten vorherigen Sein.

Die Dichotomie menschlichen Verhaltens durch die geistig-kulturelle Evolution

Das Schichtenmodell des lebendigen Seins

Die Dichotomie des menschlichen Verhaltens ist Teil und Konsequenz der von Lorenz gelehrten Schichten des realen Seins, das er als dieses Schichtenmodell von dem Philosophen Nicolai Hartmann in die Biologie überführt hat. So zitiert Lorenz Hartmann mit den Worten: „»Es gibt gewisse Grundphänomene unüberbrückbarer Andersheit im Stufengange der Realgebilde«, und »eine phänomen gerecht angelegte Kategorielehre muß diese Einschnitte ebensosehr berücksichtigen wie die Seinszusammenhänge, die über sie hinweggreifen … «“ (Lorenz 1987, S. 57). Die vier großen Schichten dieses Seins sind das Anorganische, das Organische, das Seelische (oder Emotionale, Instinkthafte) und das Geistige, bzw. die Materie, Pflanzen, Tiere und Menschen. Für das Verhältnis dieser emergenten Schichten zueinander in einem Sein gilt gemäß Hartmann und Lorenz: „Von Schicht zu Schicht, über jeden Einschnitt hinweg, finden wir dasselbe Verhältnis des Aufruhens, der Bedingtheit »von unten« her, doch zugleich der Selbständigkeit des Aufruhens in seiner Eigengeformtheit und Eigengesetzlichkeit.“ (Lorenz 1987, S. 58).

In diesem aus der Geisteswissenschaft übernommenen Modell kommt zunächst im Widerspruch zu Darwin und der heutigen Soziobiologie dem menschlichen Sein ausdrücklich eine eigene, autonome Schicht oder Kategorie zu, begründet durch Geist und Kultur jenseits der Gene. Die so definierte Dichotomie im Verhalten verschafft den Geistes- und Sozialwissenschaften eine Eigenständigkeit gegenüber der Biologie und der genetischen Evolution. Die wichtigste, besonders den Rassismus betreffende Eigengesetzlichkeit der Schicht des Menschen ist die, dass die Modifikationen der Codierung in der geistig-kulturellen Evolution im Gegensatz zur genetischen Evolution im Leben und Wirken des individuellen Seins und zudem auf andere organische Weise stattfinden.

Die dichotome Struktur des menschlichen Verhaltens ähnelt in dieser Struktur der der Psychoanalyse von Sigmund Freud, wobei durch die tiefere, unbewusste Schicht des animalischen Erbes das neuronal bedingte Verhalten eine mehr oder weniger starke emotionale „Bedingtheit »von unten« her“ erfährt. In der Regel unbewusst sind diese Einflüsse auf unser Verhalten, da sie aus einer organisch völlig anderen Quelle als der des geistig bedingten Verhaltens unseres Selbst-Bewusstseins stammen. Diese Einflüsse unseres animalischen Erbes werden als unmittelbares, grundlegendes und nicht bedingtes Wollen und Sinn empfunden. Das gilt für alle genetisch festgelegten Dispositionen oder instinkthaften Einflüsse aus der animalischen Schicht wie als emotionale Bindung oder Antrieb bei der Fortpflanzung als Paarung und Familienleben, der Stammes- oder Gruppenbildung, den Freund- und Feindschaften, sowie dem Macht-, Reichtum- und Rangstreben usw. Andererseits sind beide Verhaltensantriebe trotz ihrer Verschiedenheit sehr eng miteinander verwoben, da schon bei den Tieren die neuronale Weiterverarbeitung der Sinnesdaten das instinkthafte Verhalten ausgeformt, verfeinert, erweitert und so zu den sogenannten höheren Tieren geführt hat.

Verstöße gegen die grundlegende Ordnung und die jeweiligen Gesetzmäßigkeiten der Schichtung des realen oder lebendigen Seins führen gemäß Lorenz „böse in die Irre“ (Lorenz 1987, S. 61). In den von Lorenz genannten Beispielen dazu wird Tieren subjektives Erleben abgesprochen bzw. in anderen Fällen einem Eisenatom zugesprochen (vgl. Lorenz 1987, S. 60). Beim Menschen liegt ein solcher Irrweg im Fall des Rassismus vor, denn dabei werden beim menschlichem Sein unterschiedliche Bildungs- und Kulturstände der geistig-kulturellen Schicht von Individuen oder ganzen Völkern den genetischen Gesetzmäßigkeiten der animalischen Schicht unterworfen und so als genetisch fixiert und individuell unveränderlich gedeutet, so wie es schon Darwin getan hat.

Die angeborenen Aspekte der menschlichen Persönlichkeit

Eine besondere Form der angeborenen Dispositionen betrifft direkt unsere Persönlichkeit, die dadurch ebenfalls in dichotomer Weise durch angeborene Aspekte der animalischen Schicht beeinflusst wird. Es handelt sich hierbei um die von Wilson genannten Persönlichkeitsmerkmale. Gemäß Wilson werden nicht wie in der Soziobiologie Intelligenz und Kultur als genetische Fitness genetisch vererbt, sondern die genetisch vererbbaren Persönlichkeitsmerkmale entsprechen vielmehr denen der Psychologen und lassen sich in fünf Hauptdimensionen unterteilen: „Extroversion contra Introversion, Verträglichkeit, Gewissenhaftigkeit, Neurotizismus und Offenheit für Erfahrungen. Innerhalb von Populationen ist jeder dieser Bereiche zu einem Gutteil erblich, in der Regel zu ein bis zwei Dritteln“ (Wilson 2013a, S. 129). Durch eine von Wilson herangezogene und von ihm so genannte „außergewöhnliche Studie“ eines Teams aus 87 Forschern ist belegt worden, dass die Persönlichkeitstypen in allen 49 getesteten Kulturen annähernd im selben Ausmaß variieren (vgl. Wilson 2013a, S. 128 f).

Diese angeborenen Persönlichkeits- oder Charaktermerkmale gehören der animalischen Schicht des Seins an, d.h. sie sind bei den höheren Tieren in dieser oder ähnlicher Verteilung schon vorhanden. Der Grund für diese aus der genetischen Evolution hervorgegangene, mehr oder weniger konstante Verteilung dürfte einfach darin liegen, dass Gruppen mit verschiedenen Charakteren bestmöglich und sehr flexibel auf die unterschiedlichsten Herausforderungen reagieren können.

Individuen verschiedener Völker wie etwa Europäer, Aborigines, Afrikaner usw. mit denselben Persönlichkeitsmerkmalen zeigen daher in ihrem Verhalten mehr Ähnlichkeit zueinander als zu den Angehörigen des eigenen Volkes oder der eigenen Gesellschaft, die ein anderes Persönlichkeitsmerkmal besitzen. Es mag sein, dass manche der angeborenen Persönlichkeitsmerkmale etwas mit der Qualität des Erwerbs von Geist und Kultur zu tun haben, aber es ist nicht so, dass Geist und Kultur als solche direkt genetisch vererbt werden.

Diese in jeder Gesellschaft in ungefähr demselben Maße verteilten Persönlichkeitsmerkmale spiegeln sich auch im politischen Spektrum der Gesellschaft wider, d.h. in jeder Gesellschaft gibt es die Verhaltensweisen bzw. politischen Einstellungen, die wir als links und rechts bezeichnen, in ungefähr derselben Verteilung mitsamt ihren Extremen an den Rändern (was durch einseitige kulturelle Einflüsse wie bei den Nationalsozialisten vorübergehend verändert werden kann). Die jeweiligen politischen Positionen verstehen sich mit denselben eines anderen, fremden Volkes besser als mit den anderen politischen Positionen des eigenen Volkes. In dieser Weise ist die angeborene gleich bleibende Varianz der Persönlichkeitsmerkmale in der Politik einer kulturellen Gesellschaft im Grunde noch genauso sinnvoll zur Lösung von Herausforderungen des Lebens wie bei den Tieren, um einen guten Mittelweg etwa zwischen den fortschrittlichen und den konservativen Kräften zu finden.

Auch bei den extrem unterschiedlichen Kulturen des industriellen Westens und der steinzeitlich lebenden Aborigines sind demnach die angeborenen Persönlichkeitsmerkmale in ihrer Verteilung gleich, und, wie es das Aboriginesbeispiel von Wilson zeigt, auch die angeborene Fähigkeit zur Hervorbringung von Geist und Kultur ist dieselbe. Warum sind beide Kulturen trotzdem so verschieden? Das liegt nicht an einer genetischen Andersartigkeit bzw. einer unterschiedlichen genetischen Fitness, sondern ist vielmehr von den unterschiedlichen, kulturfördernden oder -hindernden Lebensräumen abhängig, d.h. von der Geographie. Wilson stellt dazu fest: „Die Größe und Fruchtbarkeit dieses eurasischen Kernlandes und nicht das Aufkommen eines an bestimmten Orten endemischen humanen Genoms führte zur neolithischen Revolution“ (Wilson 2013a, S. 133). Morris sieht das genauso und schreibt, dass von den 56 domestizierbaren Gräsern mit den größten, nahrhaftesten Samen 33 Arten wild in Südwestasien und im Mittelmeerraum heimisch sind, in Australien dagegen nur zwei. Bei den Nutztieren sieht es ähnlich aus (vgl. Morris 2011, S. 124). Bezeichnenderweise reagieren viele seiner Historiker-Kollegen Morris zufolge auf diesen neuen Ansatz „wie der Stier auf ein rotes Tuch“ (Morris 2011, S. 38). Das deutet darauf hin, dass ein zumindest latenter Rassismus auch in dieser wissenschaftlichen Disziplin vorhanden ist.

Die gegeneinander gerichteten dichotomen Verhaltensarten in der kulturellen Evolution des Menschen

Normalerweise entspricht beim Menschen wie schon bei den Tieren die neuronale Beeinflussung des Verhaltens dem zugrundeliegenden instinktiven Verhaltensantrieb, d.h. dieser wird neuronal ausgeformt, verfeinert oder erweitert, was darin ursprünglich stets in derselben Richtung liegt. Doch beim Menschen treten jetzt auch mehr und mehr Fälle auf, in denen aufgrund der starken und schnellen Änderung der Lebensverhältnisse durch Geist und Kultur ein angeborenes Instinktverhalten nicht mehr auf die neuen Lebensumstände passt, so dass die beiden Verhaltensantriebe der unterschiedlichen Schichten plötzlich gegeneinander gerichtet sind. Das ist etwa der Fall, wenn Geist und Kultur nicht mehr dazu dienen, den instinkthaften Verhaltensantrieb der Ernährung immer weiter und besser zu erfüllen, sondern, da zwischenzeitlich jederzeit in jeden Mengen Nahrung zur Verfügung steht, den Instinkt des Essens im Gegenteil einzuschränken, weil nicht mehr der Mangel an Nahrung das Leben bedroht, sondern jetzt das Zuviel an Nahrung. Besonders die auf ganz andere Lebensumstände genetisch justierte Vorliebe für Fett und Zucker passt nicht mehr auf die heutigen Lebensumstände. Das gesundheitsbewusste, geistige Verhalten verfolgt hier etwas anderes als der zugrundeliegende, hormonell wirkende Instinkt.

Noch extremer tritt dieser Konflikt der beiden so verschiedenen, die Dichotomie des menschlichen Wesens offenlegenden Verhaltensweisen bei den massenhaften sexuellen Missbrauchsfällen in der katholischen Kirche hervor. Es zeigt sich hier vor allem, dass durch einfache moralisch-kulturelle Ächtungen und Verbote ein Instinkt oder eine genetische Disposition sich nicht wie eine kulturelle Regel eliminieren lässt, sondern dabei tritt vielmehr die große Macht dieser angeborenen Verhaltensantriebe hervor. Denn trotzdem in diesem Beispiel die Sexualmoral und damit die Ächtung und die Verbote eines entsprechenden Fehlverhaltens für die Gläubigen ja sogar göttlicher Herkunft sind und die Missbrauchenden als Priester mit ihrer ganzen kulturellen und beruflichen Existenz an diese göttlichen Gebote glauben, gewinnt in den zahllosen Missbrauchsfällen als Verbrechen an den betroffenen Kindern der Instinkt die Oberhand und führt darin das Anliegen der Kirche und damit das kulturelle Sein der betroffenen Priester ad absurdum. Der Instinkt, den die Kirche als animalische Herkunft des Menschen ja gar nicht anerkennt, hat hier praktisch die Macht über das geistig-kulturelle Sein der Priester übernommen und erweist sich darin eindeutig stärker als der geistig und kulturell geglaubte göttliche Einfluss.

Ein weiteres Beispiel für die gegeneinander gerichteten Verhaltensantriebe ist die Kriminalität. Sie beruht ebenfalls darauf, dass unser geistig-kulturelles Sein und Verhalten als vertikale Schichtung in der tiefer liegenden und darin unbewussten Schicht unseres animalischen Erbes gründet, dem Recht des Stärkeren. Je nach dem wie stark die geistig-kulturelle Überlagerung der animalischen Schicht ist, kann bei entsprechender sozialer Prägung, abhängig eventuell auch von den speziellen Persönlichkeitsmerkmalen oder Lebensumständen oder einfach nur aufgrund einer Gelegenheit das Instinktverhalten die Oberhand über die geistig-kulturellen Regeln und unser geistig-kulturelles Sein erlangen, sowohl individuell als kriminelles Verhalten oder es betrifft die ganze Gesellschaft wie in der humanen Katastrophe des Nationalsozialismus. Würden der Kriminalität nur rein geistige Fehlinformationen zugrundeliegen, wie etwa im Fall der einstmals falschen Ansicht, dass sich die Sonne um die Erde dreht, so wären Kriminalität und Rassismus schon lange genauso verschwunden wie das geozentrische Weltbild.

Emotionen und Instinkte in der Wissenschaft

Das Ideal der geistig-kulturellen Evolution

Mit seinem neuen, dichotomen Ansatz in der Evolutionsbiologie sagt Wilson: „Wir sind ein evolutionäres Mischwesen, eine Chimärennatur, wir leben dank unserer Intelligenz, die von den Bedürfnissen des tierischen Instinkts gesteuert wird“ (Wilson 2013a, S. 23). Das wendet Wilson selbst auf die ihn nicht sachlich kritisierenden Wissenschaftskollegen an. Wilson wirft ihnen in dem SPIEGEL-Gespräch vor, dass sie von der Soziobiologie nicht lassen können, weil sie ihre ganze Karriere darauf aufgebaut haben. Darüber hinaus sagt er an dieser Stelle: „Wissenschaft ist bestimmt von Stammesdenken“ (Wilson 2013b, S. 137). Damit meint er den Instinkt, den er im Kapitel „Stammessysteme als grundlegendes menschliches Merkmal“ als Instinkt der Gruppenzugehörigkeit beschrieben hat (Wilson 2013a, S. 75-80).

Gemäß diesem Kapitel bei Wilson haben jahrelange Versuche in der Sozialpsychologie gezeigt, wie schnell und entschieden sich Menschen in Gruppen aufteilen und dann zugunsten der einen Gruppe, der sie angehören, diskriminieren, wobei gilt: „In ihrer Durchsetzungskraft und Einheitlichkeit trägt die Neigung, Gruppen zu bilden und Mitglieder der eigenen Gruppe zu bevorzugen, alle Kennzeichen eines Instinkts“ (Wilson 2013a, S. 78). Über die extremen Formen dieses Instinkts schreibt Wilson: „Der Mensch neigt zum Ethnozentrismus. Es ist eine unbequeme Tatsache, dass selbst im Fall folgenloser Entscheidungsfreiheit Individuen die Gemeinschaft von Menschen derselben Hautfarbe, Staatsangehörigkeit, Familie oder Religion bevorzugen. [..] Und sie reagieren feindselig, wenn eine Fremdgruppe auf das Revier oder die Ressourcen der Eigengruppe übergreift“ (Wilson 2013a, S. 79). Das ist der Instinkt, der in seiner extremen Ausbildung dem Rassismus zugrundeliegt.

Doch dieser Instinkt, der wie alle Instinkte auf der emotionalen Ebene wirkt, bestimmt darin unser ganzes soziales Leben: „Dass Menschen Gruppen bilden, tiefste Zufriedenheit und Stolz aus familiärer Verbundenheit schöpfen und sich gegen rivalisierende Gruppen engagiert verteidigen, gehört zu den absoluten Universalien ihrer Natur und damit ihrer Kultur“ (Wilson 2013a, S. 75). Für Wilson entsprechen moderne Gruppen psychologisch den Stämmen der ur- und vorgeschichtlichen Zeit, wobei der Instinkt, der sie aneinanderbindet, das biologische Produkt der Gruppenselektion ist (vgl. Wilson 2013a, S. 75). Am Grundmuster hat sich für Wilson von den archaischen Menschen bis in die heutige Zeit von der Psychologie her nicht viel geändert, nur dass die soziale Welt des modernen Menschen nicht ein einzelner Stamm ist, sondern ein System einander überlappender Stämme, wie etwa Vereine im Sport, politische Parteien und in diesem Sinne auch eine wissenschaftliche Disziplin wie die der Soziobiologie, die eine bestimmte Theorie oder ein bestimmtes Paradigma nicht nur rein geistig, sondern auch emotional mit einer Gruppenidentität vertritt.

So fest die emotionale Bindung innerhalb solcher Gruppen ist, so heftig fällt die Reaktion aus, wenn eines der Mitglieder das Identität schaffende Symbol und damit die Kohäsion des Gruppenzusammenhalts infrage stellt oder gar falsifiziert, wie es Wilson im Fall der Soziobiologie getan hat. Das Verwerfen der gemeinsamen Identität wird gerade in der Auseinandersetzung mit konkurrierenden Gruppen auf der emotionalen Ebene als Verrat und Feindschaft empfunden, egal ob in der Politik oder zwischen wissenschaftlichen und religiösen Gruppen, wie es bei dem bekennenden »Neuen Atheisten« Dawkins wohl der Fall ist.

Auf der geistigen Ebene ist das Verwerfen einer Theorie aufgrund neuer Erkenntnisse dagegen kein Verrat, sondern ganz im Gegenteil das Ideal der Wissenschaft. Schon Schiller thematisierte dieses Ideal als „philosophischer Kopf“, der keiner Auseinandersetzung aus dem Wege geht und jederzeit dazu bereit ist, sein Gedankengebäude zugunsten einer besseren Theorie aufzugeben, während der von Schiller diesem Ideal gegenübergestellte „Brodgelehrte“ mit einer Veränderung seiner Theorie nur (auf der emotionalen Ebene) sein damit verbundenes Ansehen, seine Identität, seinen Titel oder Rang und ganze Existenz gefährdet sieht (vgl. Schiller 2006, S. 8-12).

Im Ideal der geistig-kulturellen Evolution ist der dauernde, methodische Zweifel als »Selektion« stets zuallererst auf das eigene Denken gerichtet. Bei diesem im selbstkritischen Denken des Individuums liegenden geistigen Fortschritt geht es nicht nur um die Beseitigung von sachlichen Fehlern in der Logik des Denkens und Erkennens, sondern im dichotomen Verständnis der Evolutionsbiologie vor allem um das achtsame Erkennen von Instinkteinflüssen im eigenen Denken. Mit dem großen Hammer des Zweifels wird also im Idealfall der geistigen Evolution nicht zuerst auf die Theorien der Konkurrenten eingeschlagen, sondern auf die eigene Überzeugung, bis der eigene Geist dadurch sozusagen zu einem Schwert objektiven Erkennens geschmiedet wird. Die Konkurrenten mit den anderen Ideen und ihren anderen Perspektiven sind dabei nicht wie in der animalischen Evolution zu vernichtende Feinde, sondern im Gegenteil eher Mitstreiter, die kritische Hinweise für das Verbessern des eigenen Gedankengebäudes liefern bzw. deren Modell man sofort übernimmt, wenn es insgesamt als besser erkannt wird. Gefragt ist hier nicht genetische Fitness als Fortpflanzungskampf gegenüber anderen Individuen und Gruppen wie in der gen-zentrierten Soziobiologie, sondern geistige Fitness zur Erlangung objektiver Wahrheiten. Nur die in jeder Perspektive gleich bleibenden objektiven Wahrheiten halten jedem Zweifel auch als empirische Überprüfungen stand und sind in dieser Objektivität definitionsgemäß untereinander vernetzbar.

Ein Beispiel für eine solche interdisziplinäre, geistige Vernetzung liefert Immanuel Kant, der ganz ohne Evolutionstheorie schon die Dichotomie des menschlichen Geistes erkannte: „Nur so viel scheint zur Einleitung, oder Vorerinnerung, nötig zu sein, daß es zwei Stämme der menschlichen Erkenntnis gebe, die vielleicht aus einer gemeinschaftlichen, aber uns unbekannten Wurzel entspringen, nämlich Sinnlichkeit und Verstand, durch deren ersteren uns Gegenstände gegeben, durch den zweiten aber gedacht werden“ (Kant 1998, B29 S. 89).

Die Erlangung objektiver Wahrheiten als effektivste Möglichkeit der kulturellen Evolution funktioniert nur mit einer bestmöglichen Befreiung von den einseitig wirkenden Emotionen und Instinkten im Denken, denn Emotionen und Instinkte gehören zu der Evolution, in der sie entstanden sind, also der genetischen Evolution. Darin fällt auf diese Weise die geistige Evolution immer wieder auf die genetische oder animalische Evolution zurück. Von der Dichotomie im Zusammenspiel zwischen den geistigen und den emotionalen Antrieben im menschlichen Verhalten her geschieht das natürlich erst recht außerhalb der Wissenschaften. In extremer und umfassender Form lag ein solcher Instinkteinfluss im Nationalsozialismus vor, doch auch heute ist das der Fall, wenn selbstkritisches, objektivierendes Denken und objektive Wahrheiten etwa bei den Verschwörungsmythikern, im Trumpismus usw. ihren Wert verlieren. Dem Instinkteinfluss nach geht es dann wie in der animalischen Evolution nur noch darum, die eigene Gruppenidentität und deren Interessen stets absolut in den Vordergrund zu stellen, sich von dem der eigenen Identität nicht Entsprechenden abzuschotten bzw. diese konkurrierenden Gruppen als Feinde zu betrachten und sie nach dem animalischen Recht des Stärkeren emotional zu diskriminieren, zu bekämpfen und letztlich zu vernichten. So funktioniert die genetische Evolution mit ihrer genetischen Fitness. Beim Menschen dient der Geist dabei nur noch dem Instinkt.

Auseinandersetzungen sind wie eh und je auch in der weiteren geistig-kulturellen Evolution des Menschen unabdingbar. Diese Evolution des Menschen kommt jedoch umso besser voran, je mehr die nötigen Auseinandersetzungen, sowohl im Individuum als auch zwischen verschiedenen Individuen und Gruppen, auf geistige Weise im konstruktiven Denken geschehen. Die Gesellschaftsform, die diese geistigen Auseinandersetzungen der kulturellen Evolution zur Grundlage des Zusammenlebens erhoben hat, ist die Demokratie. Die ist aber selbst national noch nicht überall vollzogen bzw. wird immer wieder von Rückschlägen bedroht, geschweige denn international. Dort herrscht immer noch das animalische Recht des Stärkeren.

Der „wahre Gläubige“ Richard Dawkins als Beispiel für die nicht abgeschlossene Menschwerdung

Die Falsifizierung der Verwandtenselektion durch Wilson ist wie schon erwähnt besonders bei dem Evolutionsbiologen Richard Dawkins auf gänzliche und darin emotionale Ablehnung gestoßen. Wilson selbst beschreibt diese Ablehnung folgendermaßen:

„Als ich 2012 in meinem Buch Die soziale Eroberung der Erde (dt. 2013) Teile meiner Argumente wiederholte, reagierte Richard Dawkins mit der leidenschaftlichen Empörung des wahren Gläubigen. In seiner Rezension für das britische Magazin Prospect riet er, einfach nicht zu lesen, was ich geschrieben hatte, sondern das ganze Buch wegzuwerfen, und das «mit kräftigem Schwung».“ (Wilson 2015, S. 78)

Mit dem Ausdruck „der leidenschaftlichen Empörung des wahren Gläubigen“ spielt Wilson wohl auf die führende Rolle an, die Dawkins bei den sogenannten »Neuen Atheisten« inne hat. Diese »Neuen Atheisten«, bei denen auch Voland engagiert ist, fallen dadurch auf, dass sie nicht argumentativ gegen den Glauben vorgehen, sondern sehr emotional, aggressiv und dogmatisch. Dabei billigen sie der Religion nicht einmal eine Rolle als ein rein natürliches Phänomen der Evolution zu, das darin einen bestimmten, rein natürlichen Nutzen hat bzw. hatte. Auf den Punkt bringt diese Haltung die Aussage von Dawkins, dass Religion nichts als „eine riesige Verschwendung von Zeit und Menschenleben“ und ein „Witz mit kosmischen Ausmaß“ ist, der letztlich „zu rein gar nichts“ gut ist (vgl. Dawkins 2004, S. 138). Das widerspricht jedoch dem Wirken der Evolution, denn die Evolution bringt nicht etwas hervor und behält das seit Beginn des Mensch-Seins bis heute in einem „kosmischen Ausmaß“ in jedem Volk bei, das zu „rein gar nichts“ gut sein soll.

Angesichts der Falsifizierung der Verwandtenselektion ist die Verwandtenselektion genau wie einst der Vitalismus etwas, das gar nicht existiert, sondern das nur auf dem Glauben der Menschen bzw. Wissenschaftler beruht. Dadurch erhält der emotional geprägte Feldzug von Dawkins gegen die herkömmliche Religion eine besondere Note, denn Dawkins besitzt durch seinen dogmatisch verstandenen Glauben an die Verwandtenselektion, wie es Wilson im obigen Zitat wohl andeutet, selbst einen quasi religiösen Glauben. Diesen Glauben verteidigt er mit aller Macht genau wie die herkömmlichen Religionen, und zwar nicht mit vernünftigen Argumenten wie in der Wissenschaft unabdingbar, sondern mit einer dogmatischen Emotionalität. Darin setzt er sich im Fall der Verwandtenselektion nicht mit den Gegenargumenten von Wilson auseinander, sondern wirft sie mit «mit kräftigem Schwung» von vornherein weg – genau wie es dogmatische Religionen mit einer falsifizierenden Kritik an ihren Theorien tun. Hier findet daher in leichter Abwandlung der Spruch des Lyrikers F. W. Bernstein Anwendung: Die größten Kritiker der Elche sind im Grunde selber welche.

Doch worin besteht der rein natürliche Nutzen des religiösen Glaubens, den die Neuen Atheisten bestreiten, in der Evolution des Menschen? Es ist sehr wahrscheinlich, dass der religiöse Glaube direkt etwas mit der natürlichen Menschwerdung zu tun hatte. Denn damit der gerade im Entstehen begriffene menschliche Geist mit seinem Selbstbewusstsein sich auch im Verhalten niederschlagen konnte, um so weitere Handlungs- und Entwicklungsmöglichkeit zu erlangen, musste das animalische Instinktverhalten aufgebrochen werden. Das muss ein heikler Prozess und sozusagen eine Vertreibung aus dem »Paradies« des geschlossenen Instinktverhaltens gewesen sein, weil in dem neu entstandenen kulturellen und geistigen Selbstbewusstsein der tägliche Überlebenskampf mit all seinen Gefahren und vor allem der Tod bewusst wurde. Die durch den Geist des Menschen gleichzeitig ermöglichte Vorstellung übernatürlicher Kräfte und Wesen mit entsprechender Macht, die dem gerade entstandenen Selbstbewusstsein in der andauernd von Gefahr und Tod geprägten Welt beistanden, ersetzten in diesem Glauben bestmöglich die Geborgenheit des animalischen Instinktsystems. Ohne diesen Glauben wäre das gerade entstandene menschliche Selbstbewusstsein angesichts des damaligen täglichen Überlebenskampfes psychisch wahrscheinlich sofort wieder kollabiert, wäre als das neue geistige Selbstbewusstsein nicht überlebensfähig und genau diesen Nutzen besitzt der Glaube heute noch, wenn Menschen angesichts existentieller Krisen in ihrem Leben erstmals zum Glauben finden oder wenn Hochleistungssportler in den heiklen Phasen eines Wettkampfs, in denen die psychische Verfassung oft ausschlaggebend ist, zu den abstrusesten Formen eines Aberglaubens neigen. In dieses Muster sind dann selbst die Verschwörungsmythiker einzuordnen, wenn sie sich der heutigen rasanten kulturellen Evolution mit ihren vielfältigen geistigen Auseinandersetzungen durch eine Flucht oder einen Rückfall in emotional bedingte »Wahrheiten« entziehen, die ihnen wieder emotionale Geborgenheit und Sicherheit geben.

Die natürliche Menschwerdung war nicht wie eine göttliche Schöpfung ein einmaliger Akt, sondern ist ein langer Evolutionsprozess, was auch daran erkennbar ist, dass das eigentliche, exponentiell wachsende Potential der kulturellen Evolution erst vor ca. 200 Jahren mit der industriellen Evolution sich voll entfalten konnte. Nicht zufällig geschah zu diesem Zeitpunkt auch die Aufklärung, und auch heute ist es, erkennbar an den Problemen des modernen Menschen, keineswegs so als wäre die exponentiell verlaufende aktuelle Evolution schon das erreichte Ideal. Denn die heutige kulturelle Evolution wird immer noch von den Instinkten bestimmt, was darin erst die Probleme des modernen Menschen ergibt – selbst in der Wissenschaft. Obwohl sich zwischenzeitlich das Geistig-Kulturelle im Menschen etabliert hat und der Mensch zumindest in den modernen Gesellschaften dank seiner Kultur keinen täglichen Überlebenskampf mehr führen muss, sind die ursprünglichen Probleme der natürlichen Menschwerdung auch heute noch deutlich erkennbar, d.h. der Prozess der natürlichen Menschwerdung als kulturelle Evolution in der Aufbrechung des Instinktsysstems und der weiteren Auseinandersetzung mit den Instinkten ist immer noch im Gange und noch lange nicht abgeschlossen.

Im weiteren Fortschreiten der kulturellen Evolution wird der religiöse Glaube bzw. jeder emotional bedingte Glaube in der heutigen Zeit jedoch mehr und mehr zu einem unangepassten Verhalten, da das Überleben des Menschen heute nicht mehr durch äußere Faktoren bedroht wird, sondern durch sein so erfolgreiches Handeln selbst, etwa durch die Zivilisationskrankheiten, das Zuviel an Nahrung, die durch den Menschen herbeigeführten Veränderungen der Umwelt wie beim Klimawandel, die Massenvernichtungswaffen usw. Zur Lösung dieser Probleme ist es unabdingbar, dass der Mensch seine natürliche Herkunft, sein eigentliches, exklusives Wesen in der Evolution im Zusammenhang mit seinem weiter wirksamen, genetisch verankerten animalischen Erbe und seine dadurch bedingte dichotome Natur versteht. Das verhindert jedoch der Glaube an seine übernatürliche Herkunft in den Religionen genauso wie ein Glaube an natürliche Vorgänge, die es wie im Fall der Verwandtenselektion gar nicht gibt.

Der Fall der Verwandtenselektion in der heutigen Wissenschaft zeigt, wie stark diese Kräfte und Emotionen selbst bei Wissenschaftlern noch sind, wie in der Religion an Dinge zu glauben, die es nicht gibt. Selbst wenn dieser Glaube falsifiziert wird, halten diese Wissenschaftler immer noch dogmatisch daran fest und setzen sich damit nicht argumentativ auseinander – genau wie in den herkömmlichen Religionen. Das ist deswegen so, weil dieses dogmatische Festhalten nicht auf Argumenten gründet, sondern auf einem Instinkt wie etwa dem der Gruppenidentität. Darin spiegelt sich die dichotome Natur des Menschen und so wird u.a. und besonders am Fall der Verwandtenselektion in der Wissenschaft deutlich, dass der natürliche Menschwerdungsprozess immer noch andauert und dass das neue geistig-kulturelle Evolutionssystem des Menschen sich immer noch nicht vom animalischen Instinktsystem emanzipiert hat. Da heute die kulturelle Evolution als technischer Fortschritt im entsprechend benannten Anthropozän einen Stand erreicht hat, bei dem der Mensch durch ein falsches, instinktgesteuertes Handeln seine eigene Existenz aufs Spiel setzt, ist die Emanzipation des geistig-kulturellen Evolutionssystems vom animalischen Instinktsystem unabdingbar, notwendig und überlebenswichtig (nicht dagegen die Eliminierung des Instinktssystems!). „Das aber heißt, dass die nächsten 40 Jahre die bedeutsamsten der Weltgeschichte sein werden“ (Morris 2011, S. 583). Wenn dieser entscheidende notwendige Durchbruch in der Millionen von Jahren währenden natürlichen Menschwerdung nicht in der heutigen Wissenschaft vollbracht wird, wo und wann denn dann?

Die weitere Evolution des Menschen im Verständnis von Meißelbach

Meißelbach thematisiert in seinem Buch „Die Evolution der Kohäsion“ denselben zuvor bei Wilson behandelten Instinkt der Gruppenzusammengehörigkeit. Zunächst ist dazu bei ihm eine Aussage zu finden, die er leider nicht als Dichotomie versteht: „Menschen beurteilten die Angemessenheit von Regeln und Verfahren in einer Gesellschaft demnach niemals nur bewusst-rational, sondern stets auch auf der Grundlage von evolutionär teils recht alten Emotionen und Intuitionen“ (Meißelbach 2019, S. 504 f). Als Beispiel für solche evolutionär alten Emotionen und Intuitionen nennt Meißelbach „das evolvierte Gerechtigkeitsempfinden[, das sich] bis zu seinen Wurzeln bei gemeinsamen Vorfahren mit anderen Säugetieren wie Primaten, Hunden und sogar Ratten zurückverfolgen [lässt]“ (Meißelbach 2019, S. 504). In der folgenden Aussage wird deutlich, dass Meißelbach mit der emotionalen Identität denselben Instinkt wie Wilson meint, wenn auch hier auf die Gruppe der ganzen Gesellschaft bezogen, und zwar als „eine emotional empfundene Identifikation, die Raum für plurale Gruppenidentitäten lässt, jene aber gleichwohl integrierend überwölbt. Es braucht, anders gewendet, ein Mindestmaß an Homogenität in der Heterogenität“ (Meißelbach 2019, S. 449).

Es muss demnach in einer Gesellschaft trotz aller kultureller Pluralität eine gemeinsame, „emotional empfundene Identifikation“ vorhanden sein, die alle Mitglieder teilen und mit der sie sich von anderen Gruppen oder Gesellschaften abgrenzen. Was das konkret ist, sagt Meißelbach leider nicht, es könnte aber eine Religion, Kultur oder Sprache sein. Meißelbach erläutert die zitierte Forderung nach einer „emotional empfundenen Identifikation“ jedoch in der Fußnote dazu mit dem antidemokratischen Staatsrechtler Carl Schmitt: „Drastisch auf den Punkt gebracht hat diesen Zielkonflikt Carl Schmitt mit seinem Diktum, dass ‚zur Demokratie [.] notwendig erstens Homogenität und zweitens – nötigenfalls – die Ausscheidung oder Vernichtung des Heterogenen’ gehört“ (Meißelbach 2019, S. 449 Fußnote 634).

Als Begründung dafür sagt Meißelbach, dass es zum Wesen der Evolution gehört, dass Gruppen mit einer gemeinsamen emotional empfundenen Identifikation erfolgreicher agieren (Meißelbach 2019, vgl. S. 455) und „Ressourcen besser als andere verteidigen oder erobern“. (Meißelbach 2019, S. 442). Die gemeinsame emotionale Identifikation als Zugehörigkeit zu einer bestimmten Gruppe ist als die „soziale Kohäsion“ stärkender Instinkt in unseren Genen enthalten, denn: „Externe Bedrohungslagen und Ressourcenkonflikte haben sich auf der ultimaten Ebene [des Weltgeschehens] förderlich für die Evolution von sozialer Kohäsion ausgewirkt. Es kann also nicht wundern, dass sich auch auf der proximaten Ebene [der Gene] dieser Zusammenhang zeigt“ (Meißelbach 2019, S. 442). Darin befindet sich Meißelbach noch in Übereinstimmung mit Wilson. Doch während Wilson diesen alten Instinkt der genetischen, animalischen Evolution als potentielle Gefahr für die weltoffene Gesellschaft und damit für die weitere kulturelle Evolution sieht, versteht Meißelbach ihn gemäß seinem Buchtitel als Ziel der weiteren Evolution des Menschen – und zwar ausdrücklich auf Kosten der weltoffenen Gesellschaft.

Denn wenn eine Gesellschaft mit diesem die Gruppenzugehörigkeit und -identität als Kohäsion stärkenden Instinkt erfolgreicher agieren will, ist gemäß Meißelbach „der Preis dafür eine Abschottung gegenüber fremdartigen kulturellen Markern und den sie tragenden Menschen“(Meißelbach 2019, S. 461). Mit einem weiteren speziellen Begriff von Carl Schmitt muss für Meißelbach diese Evolution der Kohäsion „notwendigerweise mit moralischen Doppelstandards im Hinblick auf Eigen- und Fremdgruppen einhergehen. Die Quellen des Gemeinsinns sind psychologisch also eng mit den Quellen der Freund-Feind-Unterscheidung verknüpft“ (Meißelbach 2019, S. 524).